Selon cette chercheuse française, les théories du complot et les appels à la violence sur les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant dans la campagne de Donald Trump.

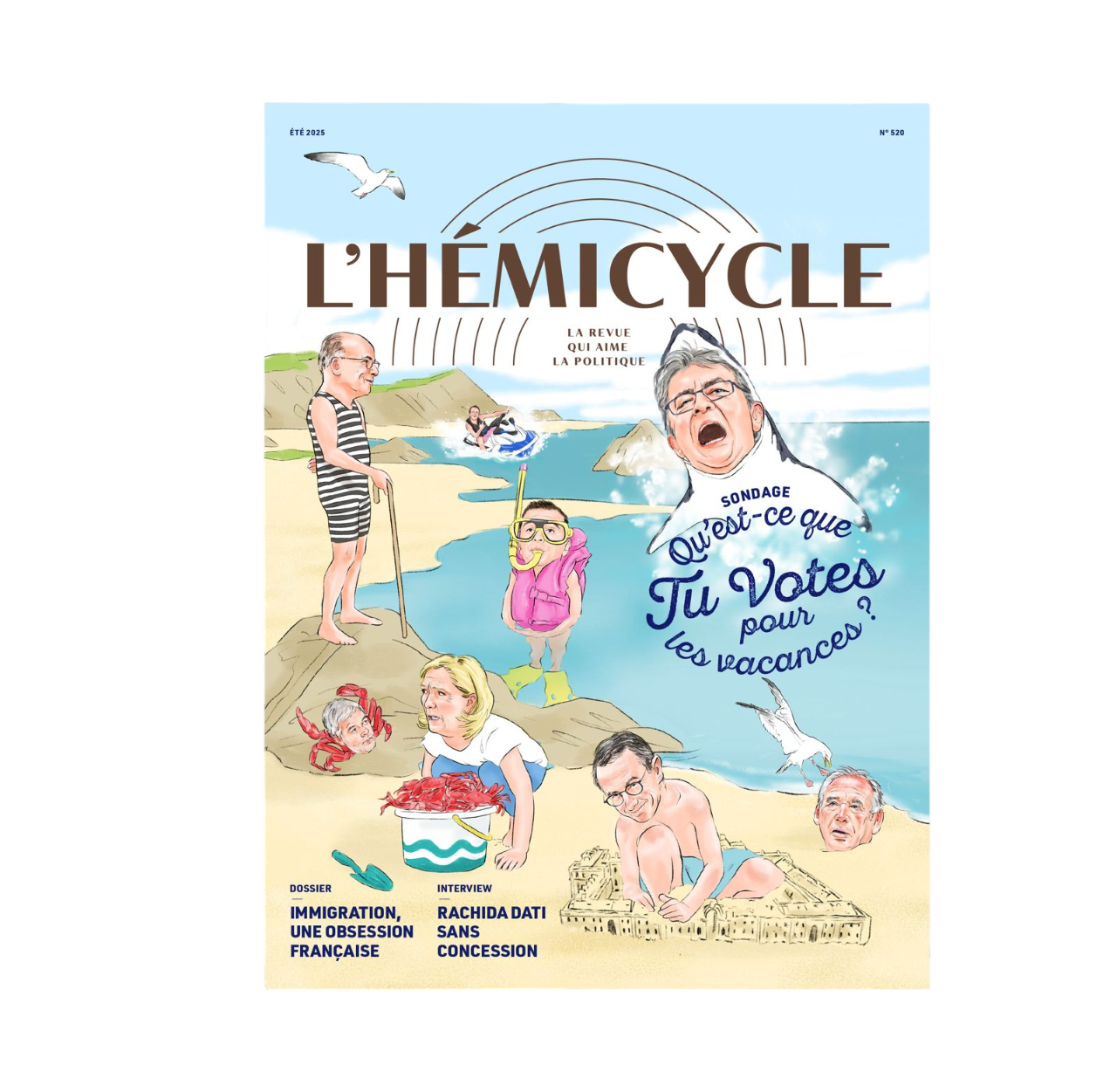

Illustration : Marina Mathonnat.

Personne n’est mieux placé que cette experte en influence sur les réseaux sociaux pour détecter les phénomènes de désinformation et les ingérences étrangères. Cette trentenaire française, qui travaille à New York pour la société américaine Graphika, a figuré, en 2019, sur la liste des 35 influenceurs innovants de moins de 35 ans – « 35 innovators under 35 » – de la Mit Technology Review, dont les travaux peuvent « rendre le monde plus sûr et plus juste ». Selon cette chercheuse, le modèle qui consiste à espérer que les plateformes s’autorégulent a clairement atteint ses limites.

Lire aussi : Changer le design des réseaux sociaux pour protéger la démocratie, par Henri Verdier, ambassadeur des Affaires numériques

Les Gafam sont accusés de ne pas assez agir contre la désinformation qui prolifère sur les réseaux sociaux. Sont-ils bons ou mauvais pour la démocratie ?

Camille François Ce ne sont pas les réseaux sociaux en eux-mêmes qui sont en cause, mais plutôt leur gouvernance et leur concentration actuelle. Les services les plus populaires de discussion en ligne (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc.) sont aujourd’hui concentrés au sein de quelques compagnies de la Silicon Valley, dont le siège social est à cinq minutes de distance l’un de l’autre. Il y a une monoculture américaine des géants du Net, lesquels n’ont pas fait beaucoup de place aux enjeux de « hate speech » ou de désinformation. Le retour de bâton a été violent.

Pour la désinformation, il a eu lieu en 2017, avec l’ingérence russe dans la campagne électorale américaine. Les chercheurs qui suivaient de près les conflits cyber et géopolitiques savaient que la Russie menait des campagnes d’influence et utilisait des armées de faux comptes, et beaucoup d’activistes avaient dénoncé des campagnes similaires hors des États-Unis. Mais c’était un angle mort pour ceux qui s’occupaient des questions de cybersécurité, dans la Silicon Valley comme à Washington. Résultat : en 2017, les géants de technologie américains n’avaient pas de termes pour définir ce type de campagnes d’influence, n’avaient pas de règles applicables pour protéger leurs utilisateurs face à ces menaces, et il n’y avait pas d’équipe en place en charge de détecter ces campagnes. Les patrons de ces compagnies ont été convoqués devant le Congrès américain pour répondre à cette faille importante. Le déclic n’a donc pas été les Russes, mais la réaction politique de Washington. La réponse a ensuite été très rapide : en quelques mois, ces firmes ont établi une série de définitions, édicté de nouvelles règles et monté des équipes dédiées. Tout un milieu professionnel s’est construit afin de détecter ce type d’ingérences.

En 2016, précisément, Donald Trump a inauguré une nouvelle ère en utilisant Twitter comme mode de gouvernement…

C. F. Les Américains ont tendance à penser que cet usage est inédit. Ce n’est pas vrai. En soi, ce n’est pas une exception américaine. Ce que Donald Trump a fait des réseaux sociaux était pratiqué par les régimes autoritaires partout dans le monde ces cinq dernières années. Ce qui est nouveau, bien sûr, c’est que cela s’est passé chez eux.

Les réseaux sociaux ont-ils joué un rôle dans la campagne 2020 ?

C. F. Oui, évidemment. Cela dit, il faut reconnaître qu’il reste difficile de mesurer l’impact précis que peuvent avoir certains contenus ou certaines campagnes de désinformation. C’est d’abord un problème d’accès aux données : les plateformes ne partagent pas avec les chercheurs les moyens d’établir des études systématiques et rigoureuses sur le sujet. C’est également un problème de méthode, car beaucoup de facteurs entrent en compte : le système américain est complexe, et en pleine pandémie de Covid-19, il est difficile de mesurer le rôle de l’ensemble des facteurs qui ont contribué au résultat électoral. Ce qui ressort toutefois clairement, c’est que les théories du complot et les appels à la violence sur les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant dans la campagne, et ont culminé en actes violents pendant la semaine électorale et bien après. L’attaque contre le Capitole du 6 janvier 2021 a été entièrement organisée sur les réseaux sociaux.

Les partisans de Trump, eux, continuent de croire que l’élection lui a été volée. Tous ne sont pourtant pas des extrémistes. Comment se déroule ce cycle de la désinformation ?

C. F. Pendant la campagne électorale américaine, avec mes collègues de l’université de Stanford, de l’université de Washington et du think tank Atlantic Council, nous avons monté un projet de « monitoring » (d’analyse et de réponse rapide) sur la désinformation, qui a consisté à analyser la désinformation électorale en ligne, 24 heures sur 24, pendant plusieurs semaines, de manière à informer les journalistes et l’opinion le plus vite possible, et en relation avec les plateformes et les responsables officiels des élections dans les États. Cela nous a permis de constater les « phases » de la désinformation électorale.

Le jour de l’élection, par exemple, nous avons constaté une nette augmentation du volume de la désinformation, avec énormément de fausses nouvelles disparates et spontanées. Ce qui apparaissait comme des incidents isolés s’est ensuite structuré en narratifs qui ont pris le pas sur la conversation électorale. Il y a eu une polémique étrange sur la légalité de l’utilisation de feutres de la marque Sharpie dans les bureaux de vote. C’est devenu le « Sharpiegate », le scandale des feutres ! Nous avons eu des discussions très sérieuses avec les organisateurs du scrutin à ce sujet, qui nous ont aidés à comprendre les règles officielles sur les types de feutres admissibles dans les bureaux de vote. On pourrait trouver cela risible et, pourtant, il est indéniable que cela a créé un mouvement sur les réseaux sociaux qui, par ailleurs, a redonné un élan à de nombreux contenus dont la véracité avait déjà été mise en doute.

Troisième acte, tout cela s’est transformé en un mouvement plus structuré, avec des organisateurs politiques et des mobilisations en ligne. Le groupe « Stop The Steal » (arrêtez le vol), sur Facebook, en a été une illustration. Facebook a alors pris une décision d’urgence en décidant de fermer la page, parce que ses utilisateurs appelaient à la violence, notamment contre les bureaux de vote et contre les administrateurs. Notre enquête a démontré que les organisateurs de ce groupe étaient des activistes pro-Trump, qui avaient déjà tenté de lancer ce mouvement lors des deux dernières élections, la présidentielle 2016 et de mi-mandat en 2018. Rien n’était donc spontané, mais orchestré par des vétérans de la politique américaine.

En intervenant dans la campagne américaine, en corrigeant, en modérant puis en fermant le compte du président américain, les réseaux sociaux sont-ils devenus les « arbitres de la vérité » ?

C. F. Cela fait bien des années que les réseaux sociaux sont arbitres de ce qu’ils tolèrent ou non sur leurs plateformes. La campagne électorale a mis en lumière à quel point c’est souvent la pression politique qui guide ces décisions, plus que l’application systématique de règles préétablies (comme leurs conditions générales d’utilisation). Les plateformes ont ainsi attendu le tout dernier moment pour agir collectivement contre les comptes et les publications de Donald Trump sur Twitter, Facebook et YouTube. Toutes l’ont fait dans le même élan. La vague de suspensions qui a suivi les événements du 6 janvier souligne aussi combien d’autres géants de la technologie se positionnent comme arbitres sur ces sujets. Apple et Google ont suspendu le réseau social Parler de leurs distribution d’applications, et Amazon a fait de même pour son service d’hébergement Web.

Quels sont les différents types de fake news diffusées sur les réseaux sociaux ?

Le terme « fake news » est assez imprécis. Les chercheurs ont tendance à parler de mésinformation (fausses informations partagées sans intention de tromper son audience) ou de désinformation (fausses informations créées et partagées afin de tromper une audience cible). Pour la désinformation, elle peut prendre des formes très diverses, et je trouve utile d’en comprendre les grands vecteurs car ils appellent à des interventions et des régulations différentes. Je les résume simplement par les lettres A, B et C, pour actors, behaviors et content.

A, pour actors. Une campagne en ligne peut être considérée comme de la désinformation non pas parce que son contenu est faux, mais parce qu’elle a été organisée de manière clandestine par un acteur sophistiqué et dont le but est de manipuler une audience précise. C’est le cas, par exemple, des fameuses campagnes d’ingérence de la Russie, de l’Iran, de la Chine ou d’autres. Ce type de désinformation relève également du domaine de la cybersécurité.

B, pour behaviors. Des techniques de manipulation comportementale permettent à un groupe ou une campagne d’avoir l’air plus populaire et plus spontané que ce qu’ils sont vraiment. Certains utilisent, par exemple, des réseaux de bots (comptes automatisés) pour donner une impression de viralité à leur campagne. Le contenu peut être authentique et factuellement correct, mais la façon dont il est distribué et amplifié est problématique et manipule les utilisateurs. Ces enjeux soulèvent des questions de transparence algorithmique, par exemple.

C, pour contents. Certaines campagnes ne sont ni orchestrées par des acteurs clandestins, ni amplifiées ou distribuées de manière malhonnête sur les réseaux sociaux : c’est simplement leur contenu qui justifie l’appellation « désinformation ». Pendant longtemps, les plateformes ont été très réticentes à définir quels types de contenu pouvaient entrer dans cette catégorie, préférant les définitions de la désinformation ancrées sur les acteurs ou les techniques d’amplification. 2020 a été un tournant, d’abord avec la définition de catégories de désinformation médicale dans le contexte de la pandémie, puis avec la définition de catégories de désinformation électorale (par exemple, avec des publications destinées à tromper leur audience sur le jour et le lieu du vote).

La commission européenne a présenté un plan pour mieux lutter contre les abus des géants du numérique. Fallait-il réguler le numérique ? Faut-il contraindre plus durement les plateformes à agir ?

C. F. Absolument. La régulation numérique est essentielle, même si elle est difficile car elle doit marier plusieurs domaines d’expertise et de régulation : sécurité, droits de l’homme, protection du consommateur, etc. Le modèle qui consiste à espérer que les plateformes s’autorégulent a clairement atteint ses limites.