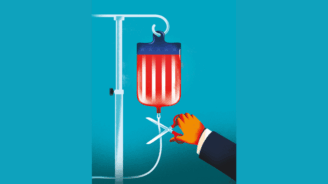

Contre les dangers d’un monde en proie aux appétits des régimes autoritaires, une posture active de prévention est devenue essentielle. C’est l’un des enseignements que tire de la guerre en Ukraine l’ancien patron des opérations de l’armée française. Entretien exclusif.

Exercices militaires pour les civils à Kiev, en Ukraine, le 12 février 2022. Photo : iStock.

Ancien sous-chef opérations de l’état-major des armées, après avoir été chef de corps du 1er Rpima puis patron du Commandement des opérations spéciales, ce général cinq étoiles, aujourd’hui en 2e section, a fait toute sa carrière dans l’opérationnel.

Quelles leçons tirez-vous de ces quatre mois de guerre en Ukraine ?

Général Grégoire de Saint-Quentin Beaucoup a déjà été dit sur le sujet et on voit bien qu’il est encore un peu tôt pour « lire » correctement ce conflit et en tirer des leçons définitives. A ce stade, j’en vois trois principales qui ont ou auront des conséquences pour la suite. D’abord, l’« opération spéciale » du début du conflit a bien eu lieu, mais pas là où elle avait été annoncée. Faute d’effet de surprise, le raid de forces spéciales et de parachutistes sur l’aéroport de Gostomel, en février, pour créer une tête de pont à proximité de Kiev et s’emparer à moindre frais du pouvoir, a échoué. A l’inverse, les Russes n’ont, semble-t-il, pas vu venir la manœuvre adverse de défense de l’avant, sur la frontière, pour s’opposer à l’arrivée de leur corps de bataille. Menée par des petits groupes – très probablement des forces spéciales – équipés de missiles antichars de dernière génération et opérant de manière très décentralisée, celle-ci a été particulièrement destructrice pour les forces russes. Ce style d’action tranche avec un emploi des forces plus rigide par le commandement russe. Il n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat de l’adaptation des forces ukrainiennes depuis la guerre de 2014.

Comment expliquez-vous cet échec de la deuxième armée du monde ?

Gén. G. S.-Q. Le premier enseignement, souvent vérifié au cours de l’histoire, c’est que les succès militaires d’un jour ne présagent pas de ceux du lendemain. Le vainqueur d’une campagne aura toujours plus de mal à se remettre en cause que le vaincu. Dans le cas présent, le pouvoir et les généraux russes ont probablement cru pouvoir rejouer une manœuvre du fait accompli, comme celle qu’ils avaient appliqué lors de l’annexion de la Crimée en 2014, alors que depuis, les conditions avaient changé. Avec l’appui occidental, les forces ukrainiennes et, derrière elles, les administrations concernées, ont pu se remettre en cause et se préparer depuis huit ans dans l’éventualité de cette nouvelle guerre. Il semble donc que ce soit une sous-évaluation de la situation qui soit à l’origine de l’échec initial. On voit depuis que les Russes en ont tiré les leçons.

Le deuxième enseignement concerne la phase de conquête du Donbass et, plus largement, de toutes les contrées russophones, dans laquelle sont désormais engagés les deux belligérants. D’un côté, le comportement brutal du contingent russe, son emploi massif et indiscriminé des appuis, singulièrement de l’artillerie ; de l’autre, la défense ferme et résolue des Ukrainiens, nous montrent très crûment ce qu’il faut mettre derrière les mots « haute intensité » et « résilience de la nation ».

Que signifie concrètement la guerre de haute intensité ?

Gén. G. S.-Q. La haute intensité, c’est certes du jargon militaire mais cela implique beaucoup plus que les forces combattantes. Préparer une armée à la haute intensité, c’est non seulement la mettre en capacité – par ses équipements et son entrainement – de vaincre face au déchaînement d’armements modernes en grand nombre, mais aussi lui donner les ressources nécessaires pour encaisser le choc : des stocks de rechange de toute nature, des procédures de soutien exceptionnelles, la possibilité de remplacer ses pertes et de conforter ses ressources morales par la mobilisation de l’État et de la population derrière elle.

Quelles conséquences les armées occidentales doivent-elles en tirer ?

Gén. G. S.-Q. Je suis rentré, en 1981, dans une armée française qui était organisée pour ce type d’affrontement. Avec les dividendes de la paix, nous avons singulièrement désoptimisé l’aptitude à l’engagement massif. Il y a bien sûr la question des stocks et des approvisionnements comme le montrent les premières décisions du ministre des Armées, mais aussi des mesures organisationnelles Le soutien, par exemple, a été fortement réduit et mutualisé. Ses capacités de proximité ne forment plus corps avec les unités qu’elles devraient accompagner au combat. Or la haute intensité impose un durcissement qui passe par des structures très cohérente et robustes organiquement, c’est-à-dire constituées dès le temps de paix.

Cette guerre a donné une vision réelle de l’armée russe. A-t-on surestimé, en Occident, ses capacités ?

Gén. G. S.-Q. Je ne sais pas si l’on peut dire que les services occidentaux avaient surestimé l’armée russe. Disons que l’annexion de la Crimée et d’une partie du Donbass, ainsi que la guerre en Syrie, nous en avait donné une vision modernisée qui masquait une situation plus contrastée.

En 2014, l’annexion de la Crimée a été un modèle de « guerre hybride », c’est d’ailleurs à ce moment-là que cette expression a fait florès. Les Russes se sont emparés de la péninsule par une opération avec très peu de combats, après un travail préparatoire de lutte informationnelle et de subversion. Cela a donné l’image d’une manœuvre sophistiquée, sachant graduer les effets militaires en les combinant à d’autres, notamment dans le champ informationnel et cyber.

Après la chute de l’URSS, l’armée russe n’était pas en mesure de rivaliser dans tout une gamme d’armements dits « de supériorité », notamment en matière de frappe à distance. A partir de 2015, son engagement sur le théâtre syrien lui a donné l’occasion de faire la démonstration qu’elle était revenue à une forme de parité avec les équipements occidentaux.

Néanmoins aucune de ces opérations n’avait requis une coordination interarmées ou un engagement terrestre, de surcroît de grande envergure. Or, ce qu’ont montré les premiers engagements en Ukraine, c’est une faiblesse dans la manœuvre interarmes et interarmées.

Le commandement a paru beaucoup trop centralisé pour donner du rythme à la manœuvre, de surcroît quand la logistique n’a pas suivi. Cela a laissé le temps aux forces ukrainiennes de se réorganiser, de s’établir en défense et de contre-attaquer. Sans vitesse et possibilité d’effet de surprise, donc de percer le front pour exploiter dans la profondeur, les Russes ont opté, dans un deuxième temps, pour la tactique du rouleau compresseur, en s’appuyant sur leur supériorité en artillerie. Ils n’abordent plus une ligne de défense adverse sans l’avoir auparavant écrasée sous les obus. On vient encore de le voir avec la prise de la ville de Sieverodonetsk, détruite à 90%. Cela leur évite au maximum d’engager leurs forces terrestres dans un hasardeux combat à courte portée, alors qu’elles sont déjà durement éprouvées.

Qu’en est-il en face ? L’Ukraine a semblé faire preuve de créativité…

Gén. G. S.-Q. Les Ukrainiens tirent un meilleur parti de moyens pourtant inférieurs, car ils ont commencé à mettre en place une organisation et des procédures inspirées par leurs soutiens de l’Ouest et permises par l’adoption des technologies numériques. C’est le troisième enseignement. Ce conflit est un accélérateur de la transformation numérique des systèmes de forces. Sur le marché de l’emploi mondialisé du secteur des technologies, la qualité des ingénieurs et « data scientists » ukrainiens est connue. La capacité à former et retenir une telle ressource humaine est un atout clé pour les guerres d’aujourd’hui.

« Il faudra s’interroger sur le juste équilibre entre la très haute technologie et des équipements un peu plus rustiques », a lancé l’ex-ministre des Armées Florence Parly. La question du dosage entre les deux n’est pas nouvelle. La guerre en Ukraine l’éclaire-t-elle d’un jour nouveau ?

Gén. G. S.-Q. La guerre en Ukraine montre ce que l’on observe dans tous les métiers aujourd’hui : les nouvelles technologies n’en changent pas la nature ni ne les rend forcément obsolètes, mais les transforment. Dans les opérations, les avancées de l’intelligence artificielle et de l’accès aux données grâce à des architectures de connectivité permanentes annoncent des changements profonds sur tout le spectre opérationnel : en défensive comme en offensive. Par exemple, en adossant une application de gestion des appuis, conçue localement, à la connectivité fournie par la constellation Starlink, les forces ukrainiennes parviennent à compenser une partie de leur infériorité numérique par d’autres facteurs de succès : des boucles décisionnelles décloisonnées et plus courtes fusionnent plus rapidement l’information tout en préservant la dispersion des moyens sur le terrain, donc leur furtivité. Leurs systèmes d’armes sont plutôt de générations anciennes, mais leur usage est transformé par l’apport de cette nouvelle chaîne de valeur opérationnelle : accès à la donnée et traitement accéléré sur une échelle de temps et de volume qui n’a plus rien à voir avec les systèmes dépourvus d’intelligence artificielle.

Ce constat général est d’ailleurs valable pour toutes les autres composantes des opérations, ce qui donne une idée de l’ampleur des évolutions que vont connaître nos capacités militaires dans les années qui viennent. En leurs appliquant cette révolution des usages, nous gagnerons en efficience opérationnelle et économique.

Par ailleurs, nos armées continueront à avoir besoin d’équipements de très haute technologie à condition qu’elles aient les moyens de s’en doter en nombre suffisant pour tenir le rapport de forces. Si le coût marginal d’une nouvelle version d’un équipement revient à en diviser le nombre disponible par deux ou trois pour rester dans la même enveloppe budgétaire, il est certain qu’il faut peser le gain de supériorité que nous apporte cette nouvelle technologie.

Quels sont les nouveaux objectifs stratégiques de la Russie ? Faut-il craindre l’usage de l’arme nucléaire par Vladimir Poutine s’il ne parvenait pas à ses fins par des moyens conventionnels ?

Gén. G. S.-Q. Nous sommes très clairement entrés dans une guerre d’usure. Les ressources humaines des deux camps ne sont pas infinies mais, au « jeu » de l’attrition, la Russie paraît avoir l’avantage tant sa puissance destructrice conventionnelle paraît inépuisable. Dans ces conditions, on ne voit pas la raison pour laquelle le commandement russe aurait recours à une arme nucléaire tactique avec toutes les conséquences que cela emporte.

A plus long terme, que se passerait-il si la Russie parvenait à absorber tout ou partie de l’Ukraine comme elle a commencé à le faire ? C’est extrêmement difficile à établir à ce stade. Comment aura-t-elle traversé les sanctions ? Dans quel état sera son armée ? L’attitude des Occidentaux, mais aussi de ses soutiens, sera-t-elle de nature à la freiner ou, au contraire, à la pousser à exploiter la situation ? Nous n’avons pas les réponses mais nous savons au moins que la seule possibilité, même infime, d’un élargissement de la guerre à l’est de l’Europe, doit nous inciter à intensifier nos efforts pour gagner celle-ci avant qu’elle n’ait lieu, pour paraphraser la devise stratégique du général Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées françaises : « Gagner la guerre avant la guerre ».

Dans quel nouveau monde cette guerre nous fait-elle basculer ? Que faudrait-il faire ?

Gén. G. S.-Q. L’analyse de toutes les dimensions de la guerre en Ukraine est un bon point de départ pour réfléchir à notre propre sécurité. Nous ne sommes pas en train de revenir à la guerre froide. Nous vivons un changement d’époque que l’émergence de Daech, dans un environnement international chaotique, avait annoncé. Entre 1945 et 1989, les dirigeants des deux camps s’étaient accommodés d’une relation codifiée – sous parapluie nucléaire – qui préservait la stabilité en Europe. Ce n’était pas des temps angéliques, mais cela se passait entre gens qui partageaient des normes communes. Nous en avons tiré les bénéfices bien au-delà de la fin de la guerre froide mais aujourd’hui cet équilibre n’est plus garanti car il est jugé par les régimes autoritaires comme beaucoup trop favorable aux démocraties occidentales.

Après une longue période d’insouciance, nous devons donc réapprendre à vivre avec la guerre dont nous voyons l’impact sur nos économies et notre vie quotidienne, alors que nous ne sommes pourtant pas belligérants. Cela incite fortement à prévenir de nouveaux développements.

En l’absence de menaces directes depuis trente ans, des cinq fonctions stratégiques des différents Livre blanc sur la défense (anticipation, protection, prévention, intervention, dissuasion), la prévention a toujours été la grande oubliée de nos réflexions. La dernière revue stratégique, en 2018, en avait toutefois rappelé l’importance, mais sans application concrète. Maintenant que la pression sur nos intérêts est caractérisée et ne va pas faiblir, penser à nouveau la guerre et la défense à travers une stratégie nationale de prévention est une piste à creuser pour traverser ces temps troublés et ne pas subir. Elle conduirait les moyens de l’État à prendre une posture de défense coordonnée et active, qui pourrait être partagée avec les pays européens volontaires.